2025 年工程力学拔尖学生培养计划 2.0

1. 概述

天津大学 工程力学 专业肇始于 1895 年北洋大学成立时,当年即设立 力学 课程。1926 年茅以升建立力学实验室,1957 年贾有权、李骊分别参与编著新中国最早的材料力学和理论力学教材,1956 年筹建力学专业,1997 年获首批 力学学科博士点,2004 年获批 国家级工科力学教学基地,2007 年获批 国家级实验教学示范中心,2008 年获 国家级教学团队,2016 年学科评估 A 类,2019 年获首批 一流专业,2020 年获首批 强基计划,2021 年获批 拔尖计划 2.0 基地。

天津大学工程力学专业具有深厚的科学底蕴,兼备理、工科学的灵魂。始终秉承理工并重的原则兴教办学,既站在科学研究前沿,探索先进工程科学理论、工程力学分析方法与尖端实验手段,又面向工程应用,与航空航天、海洋、生物、能源、材料、土木、水利、机械、智能制造、智能建造、微电子等能诸多工程科学领域联系紧密,培养厚基础、宽口径、创新型的综合化、交叉复合型的高级力学工程人才。

天津大学工程力学专业,覆盖一般力学、固体力学、流体力学,是国内唯一的包含力学全部二级学科的学校,综合实力强。力学专业从建校伊始的力学课程,到现在的工程力学专业,历经 120 多年的建设,形成了自己独特的传统和优势。由第三方社会评价机构发布的就业质量报告显示,本专业的毕业生质量好,社会信誉度高,优秀者众,其中不乏科技界、教育界、工程领域和自主创业等方面的优秀人才,包括院士、杰青、董事长、国外学者;毕业生基础扎实,适应力、学习力强,在载人航天、探月工程、隧道盾构、跨海大桥等国家重大工程中发挥关键作用;毕业生择业面广,行业和职位多样,全面适应不同行业需求。

本专业名师荟萃,包括 6 位天津市教学名师,和 1 个国家级力学教学团队。师资团队结构合理,68 名在岗教职员工中有中国科学院院士 1 名(周恒教授),中国工程院院士 1 名(陈予恕教授),国家 “千人计划” 学者 2 名,“长江学者” 特聘教授 3名,国务院学位委员会委员 1 名,教育部学部委员 1 名,国家杰出青年科学基金 4 名和优秀青年科学基金获得者 5 名,天津市 “千人计划” 及 “青年千人计划” 学者各 1 名,教育部新世纪人才 5 名,全国百篇优秀博士论文获得者及提名者各 5 名,博士生导师 37 名,硕士生导师 57 名。教授、副教授占 83%,35 ~ 55 岁教师占 70%。教师职业发展规划健全,岗前培训、5 年跟踪听课、国外培训等多途径提升教学水平;借助名师发展计划,培养市级教学名师 4 人、获国家级教学团队称号,历届教指委任职 13 人。

根据教育部最新通知精神,经学校研究决定,天津大学工程力学专业设立 “力学拔尖班” 并拟在 2025 级本科新生中开展 “基础学科拔尖学生培养计划 2.0” 校内新生选拔工作,为国家重大战略领域输送更多后备人才。

2. 实施背景

2018 年 9 月 17 日,教育部、科技部、财政部、中国科学院、中国社会科学院、中国科学技术协会联合发布 《教育部等六部门关于实施基础学科拔尖学生培养计划 2.0 的意见》。其目标是,通过建设一批国家青年英才培养基地,强化使命驱动、注重大师引领、创新学习方式、促进科教融合、深化国际合作,选拔培养一批基础学科拔尖人才,促进一批勇攀科学高峰、推动科学文化发展的优秀拔尖人才崭露头角,为新时代自然科学和哲学社会科学发展播种火种,为把我国建设成为世界主要科学中心和思想高地奠定人才基础。

天津大学力学专业于 2021 年入选第二批(力学首批)拔尖计划 2.0 基地,是我校第一个 拔尖计划专业,并于当年选拔了第一批力学拔尖班学生。学校集中优势力量,在师资力量、硬软资源、推免比例以及建设经费等涉及工程力学拔尖班的各个方面给予特殊支持。

3. 培养方案

3.1. 专业特色

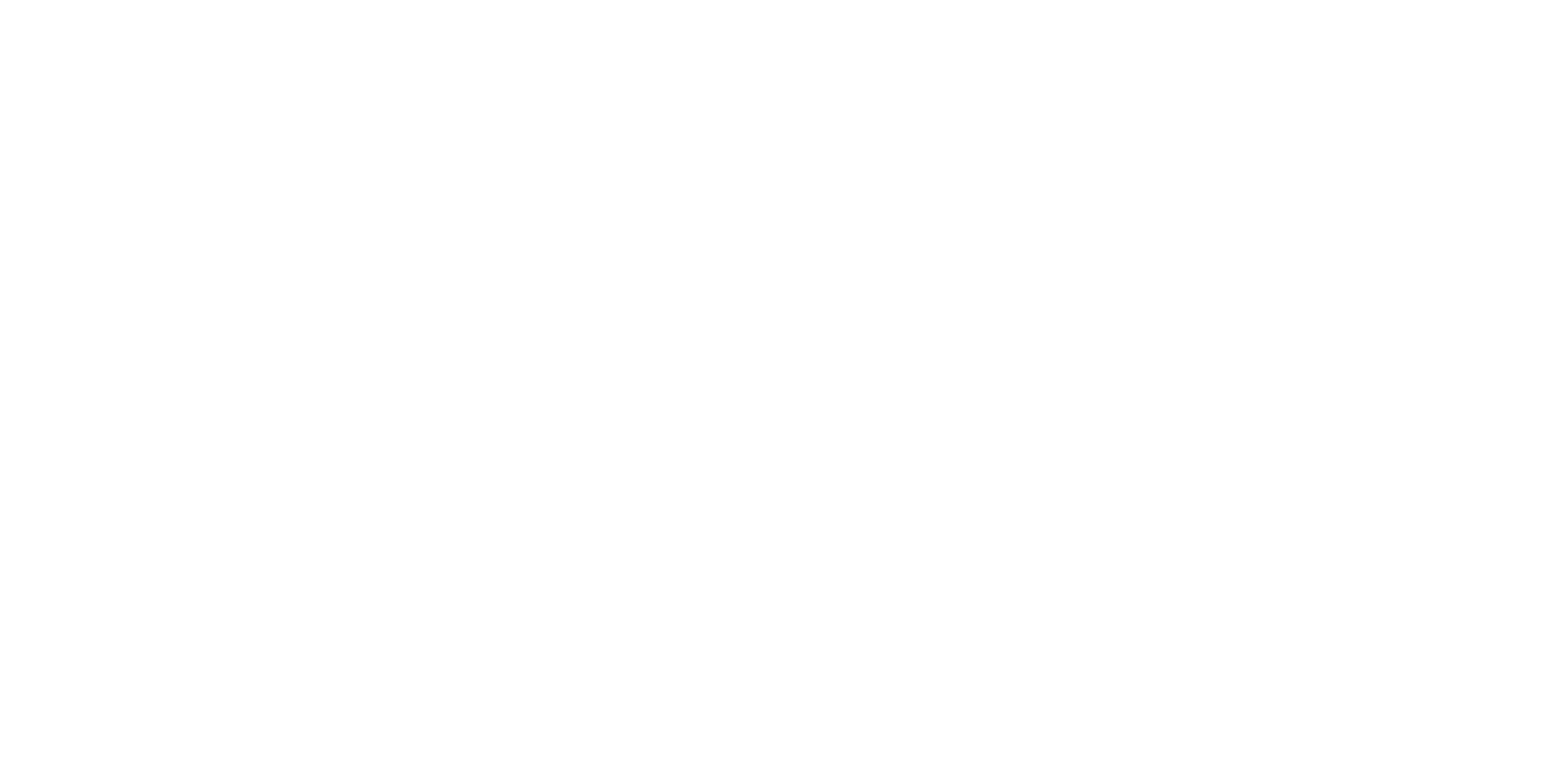

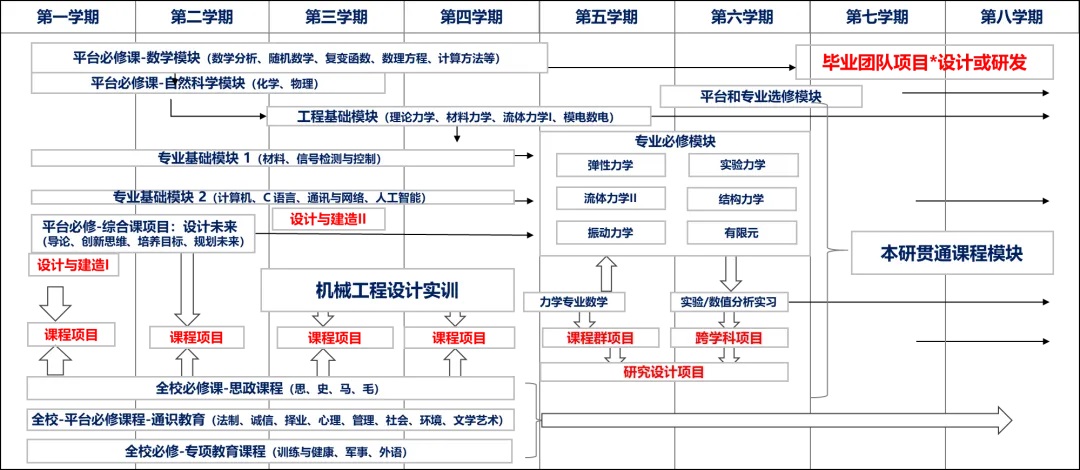

天大力学学科面向国家和行业需求,服务航空航天、装备制造等重大科技工程,辐射机械、能源、土木、环境、生物、材料等交叉学科。特色研究方向包括 高超速空气动力学、实验固体力学、重大装备故障诊断、非线性动力学与控制、波动力学、智能超材料与结构、先进功能材料、热流体、湍流实验力学、海洋动力与环境力学、生物力学 等。

图片:天津大学力学专业特色

(图片来源:天津大学机械学院)

3.2. 培养目标

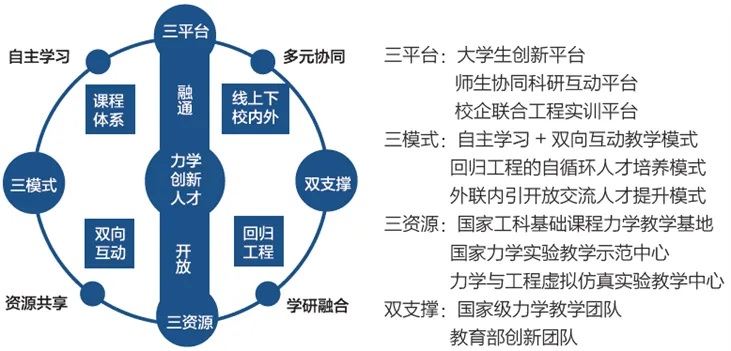

面向国家重大战略需求和世界科技前沿,以大师言传身教引领、科技精英赋能,创新一流人才培养模式,构筑 “力学拔尖学生” 培养平台,全面夯实工程科学基础理论、提升多学科知识交叉与创新能力,培养具有家国情怀、全球视野和学术领导力的国际一流力学家与科技领军人才。

力学拔尖班学生在学期间实行本研衔接培养,“一人一策” 单独制定培养方案,实现拔尖人才快车道。毕业后能在机械、航空航天、能源、土木水利、交通、船舶、环境、海洋、材料、化工等行业从事科研、技术开发或大型工程计算及设计、管理工作,还可到工科院校从事教学与科研研究。

3.3. 毕业及流动机制

3.3.1. 衔接学制

力学拔尖班本科阶段学制 4 年,本硕衔接学制 5 ~ 6 年,本博衔接学制 6 ~ 8 年。

3.3.2. 高保研率

力学拔尖班可推荐面试攻读研究生(含直博)不低于 50%,读研方向含力学学科各方向(航空航天、固体力学、流体力学、动力学与控制、生物力学 、工程力学、桥梁与隧道工程等)。

3.3.3. 流动机制

力学拔尖班流转遵循 自愿原则,每学年末学生可根据自己意愿选择是否转出,转出学生可进入 工程力学普通班 培养。

3.4. 培养方式

3.4.1. 课程设置

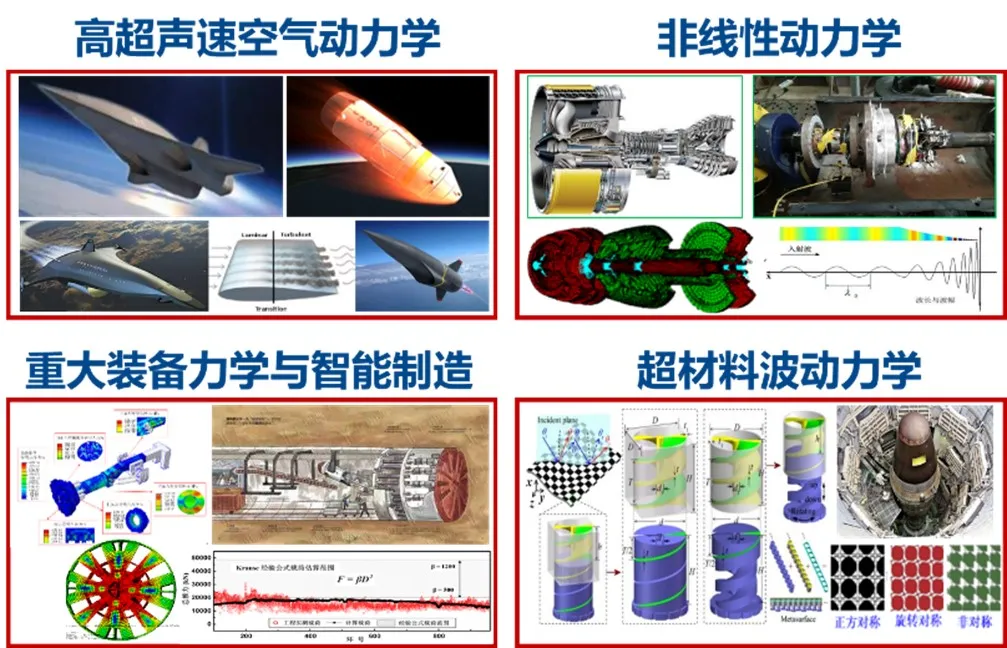

力学拔尖班设置有公共基础课、专业基础课、能力拓展课、PBL + RBL(项目式 + 研究式创新实践)课、人文修养课、模块化课程、国际化课、本研衔接课等,进阶式提升专业知识与创新能力。

3.4.2. 小班教学

力学拔尖班实施 “小班授课”,开展精英式培养,实行 “PBL + RBL 项目实践”,培养学生自主学习研讨、解决复杂科学和工程问题的能力。

图片:力学拔尖班小班教学

(图片来源:天津大学机器工程学院)

3.4.3. 双导师制

“师友导师 + 学术导师” 个性化培养:每位同学均配备 高水平学术导师 和 师友学习导师,营造良师益友氛围。

图片:力学拔尖班双导师制

(图片来源:天津大学机器工程学院)

3.4.4. 一流平台

力学拔尖班学科交叉通融、资源内联外引、国内国际联培:超万平米力学国家级实验示范中心、共享基础实验室与未来科学实验室(结构基因、人工智能、虚仿技术、深度挖掘、未来材料等)全部对强基及拔尖计划学生开放,激发创造性思维,为拔尖人才培养提供重要的创新实践平台;制定个性化培养方案,以 “力学 +” 为载体,实行多模块主/辅修制,鼓励学生选修 交叉学科 方向,增强创新能力。

图片:力学一流平台

(图片来源:天津大学机器工程学院)

3.3.5. 本研衔接

力学拔尖班特区培养,本硕博衔接直通车;实行特区化培养方案和课程体系,以工程项目制进行创新训练和能力培养,接轨国际化教学,创新思维训练,大三年级进入本硕博衔接通道。

4. 配套保障

4.1. 师资保障

力学专业授课教师和学术导师包括以院士为代表的国家级人才称号获得者、“教学名师奖” 获得者、国家级教学团队和企业高级专家。本专业名师云集,拥有两院院士 3 名,外籍院士 2 名,教学名师 6 名,国内外知名学术领军人才、专家 30 余名。

4.2. 政策保障

力学拔尖班特区政策保障本硕、本博衔接培养,设立研学和留学基金,支持学生科创活动,资助长短期出国留学,提供各类奖助学金等。

4.3. 体系保障

力学拔尖班从第三学年起执行 本硕 或 本博(3 + 1 + N)衔接培养,本科和研究生课程与学分互认,可提前进入研究生阶段学习。

4.4. 资源保障

国家级教学中心、重点实验室、重大/重点科研项目等资源全部对学生开放。

图片:力学拔尖班资源保障

(图片来源:天津大学机器工程学院)

5. 报名条件与报名方式

5.1. 报名条件

工程力学(拔尖班) 在 2025 级天津大学本科录取新生 中进行二次选拔。本次选拔人数不多于 30 人。

报名条件如下:

- 思想品德高尚,具有较强的创新思维能力,综合素质优秀;

- 具有高考 物理 科目成绩,并被天津大学录取,已完成入校报到,且 符合学校转专业资格;

- 对 力学 方向有浓厚兴趣,并表现出较强的发展潜力。

注意: 下列学生不能申报:

- 各专业强基计划录取学生

- 艺术类专业

- 天南大合办专业

- 第二学士学位班

- 内地新疆班

- 内地西藏班

- 新疆预科班

- 少数民族预科班

- 外语保送生

- 定向培养生

- 文科类考生

- 未按时到校报到的学生

5.2. 报名方式

注意事项:

- 报名截止时间:2025 年 9 月 7 日(周日)

- 报名截止后报名申请不能变更,进入资格审核和学生遴选程序;

- 学生需准确、完整地完成网上报名,并通过以下二维码,加入 工程力学拔尖计划校内选拔报名微信群(进群备注为:姓名-学号),后续选拔安排将在此微信群中通知;

- 学生可以在 8 个学院中至多选择 2 个进行报名(其中未来技术学院 4 个方向至多选择 1 个),且只能选择 1 个学院进行面试(各专业面试时间统一,不能同时参加)。

图片:2025 年工程力学拔尖计划校内选拔报名微信群

(图片来源:天津大学机械工程学院)

6. 选拔程序

6.1. 资格认定

由机械工程学院本科教学办公室负责对所有申请者的材料进行初选审核,通过资格审核者方可进入考核程序。通过资格审核申请者须携带 身份证、学生证,按规定参加考核。

6.2. 考核方式

依据工程力学拔尖计划培养目标,采用 专家现场面试 考核方式,主要考察学生 对力学专业的兴趣和志向、数理基础、外语水平、思维能力、综合分析能力、交流合作能力、心理素质、课外实践与其他社会活动 等。综合面试前,学院将通过微信报名群公布面试者名单并通知本人。

- 面试时间:2025 年 9 月 21 日上午

- 面试地点: 将在微信报名群发布通知

6.3. 结果公示

面试结束后,9 月 24 日 前考生可于机械工程学院官方网站查询录取名单,具体考核安排请耐心等待进一步通知。

7. 咨询方式

- 咨询电话: 13820854124(曲老师)

- 咨询邮箱 : qu_chuanyong@tju.edu.cn

- 机械工程学院官方网站:http://me.tju.edu.cn